商女不知亡国恨是哪个朝代的典故_商女不知亡国恨是哪个朝代的典故蚂蚁庄园

- 攻略问答

- 2025-10-10 17:20:09

- 20

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于商女不知亡国恨是哪个朝代的典故的问题,于是小编就整理了2个相关介绍商女不知亡国恨是哪个朝代的典故的解答,让我们一起看看吧。

不知亡国恨的商女错了吗?

她们不是不知道,但,肉食者鄙,壮士齐卸甲,宁无一人是男儿。

当权者不思进取不为国家大计考虑,权臣只顾自己小家的安危,青壮年不为国献身。国家亡了,你倒怪起这些女人来了。那亡国的时候你们干嘛去了?

商女没错,错在当朝。

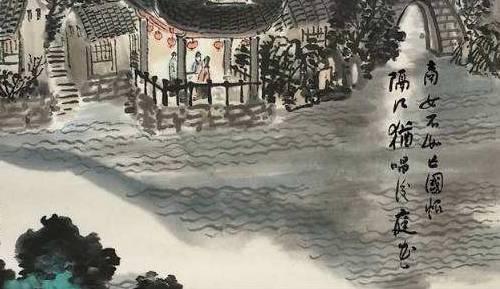

杜牧的《泊秦淮》,“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”,千古传唱。

说说这首诗的背景,了解了写作的背景,才能更好的理解诗的含义。

这首诗写于晚唐。

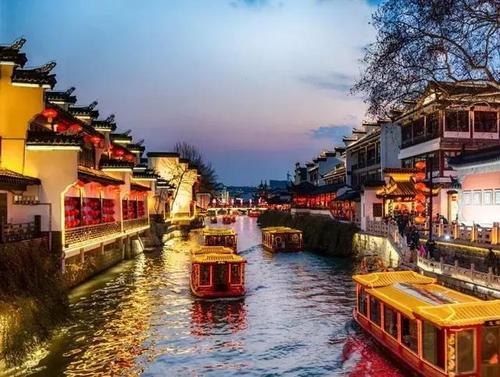

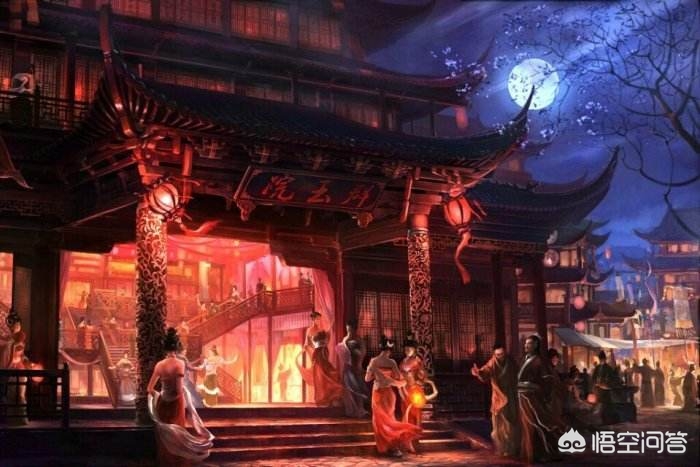

牛李党争,安史之乱,此时的唐朝风雨飘摇,民不聊生。杜牧夜游秦淮河,目睹秦淮河的繁华奢靡,想着统治者殆于朝政,权贵的荒淫无道,心里充满了深深的担忧。

“后庭花”,原名《玉树后庭花》,其辞轻荡,其音也哀,后人都称作亡国之音。而作者,南北朝的最后一个皇帝陈叔宝,过着纸醉金迷的帝王生活,最后被隋文帝俘虏,做了亡国之君。

杜牧由彼及此,为唐朝的未来担忧,害怕唐皇最终落得南陈的下场。

再说说主角,商女。

商女,即歌女,一种职业,用歌喉伺候他人。

专业的歌女大多是贫苦人家的女儿,被卖作婢女,经过训练,十二三岁开始表演。她们要一直唱,唱到到嗓音受损,或者年老色衰为止。

还有“业余”的歌女,碰到灾年荒年,实在无法过活,由老父带着,一个拉弹一个唱歌,在屈辱中求一口饭吃。

不论是哪一种歌女,她们都生活在社会的最底层,被碾压被欺凌。她们就像无根的浮萍,常常遭受暴风雨的打击,无法掌控自己的命运,更没有能力关心国家大事。

杜牧在诗中,没有谴责“商女”分毫,他只是借商女暗讽当朝者只图一时快活安逸,根本不管国家死活。

杜牧相似于杜甫,忧国忧民,又不满权贵,几次请辞外放。所有的忧虑不满又不能发泄,只有借诗来言志。

商女不知亡国恨。商女实属无奈。

有错,而且错的让人气愤,让整个社会丢脸。天下兴亡匹夫有责,国家的荣辱兴衰是关系到每一位国民,此不分阶级,上至天子下至黎民百姓都要为国家兴衰负责。

“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”诗人表面上讽刺的是商女的无知,然而借此深刻揭露了王公贵族以及整个国家的淫靡享乐之风。诗人旨在强调后者,但正因为有了前者才有后者,因此我们万万不可忽略这个“表面”。

“商女不知亡国恨”,不管是真不知还是故作不知商女爱国精神和民族精神都要打一个大大的问号,既然商女心中都无国家民族,那么国家又凭什么保证商女的国民权利,因此不存在国家意义上的压迫。诚然压迫是存在的,然而是以部分官僚士人集团所施行的。

再者民族国家生死存亡之际任何人都不能置之度外,国家的灭亡是整个国家的人皆要负责。脚下踩的是祖国的大地,头顶是祖国的青天,守土有责啊!商女无知冷漠,又何异于通敌卖国呢?让整个社会为之丢脸!

我并不认为商女有错。

首先,我们要知道诗人在作品中想要表达的是什么。这里是借商女在弹奏的歌曲讽刺那些昏庸的统治者不去管理国家朝政,反而在这里奢靡享乐。讽刺的主体是统治者而不是歌女。歌女本身的工作就是演奏,这里只是为了生计罢了。

其次,在唐朝时期,甚至说是整个封建时期,平民百姓都认为自己对于国家的兴衰是没有任何关系的。在张养浩的《山坡羊 潼关怀古》里有提到“兴百姓苦,亡百姓苦。”这句话表达的是一个国家的兴衰都会导致底层劳苦人民的不幸。(国家兴起必将大修土木,国家衰落必将战争迭起。)一个最鲜明的例子就是清末时期,人们看到有外来侵略者最开始的动作不是反抗,而是搬着凳子出来观看,凑热闹。

另一方面, 当时的国家统治者是官僚,皇帝。与百姓并无瓜葛。虽然历史上世世代代都有平民出身草根逆袭的故事,但这毕竟只占少数。国家是统治者的国家,人民的任务是在艰苦的环境中求生,在女子地位卑微的古代,挺直腰板说话都很难,更别说反抗了。在一个生计都困难的处境下,我们反而要求其为了国家而舍生取义,这本来就不是一个好的想法。

总而言之,放到现如今来说,歌女也只是进了她的本职工作而已。错的是统治者,而不是歌女。

“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。 商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”杜牧的这首《泊秦淮》,堪称是唐诗中最经典的之一。

然而,对于“商女不知亡国恨”,我认为,却不能把它理解为“已经亡国的商女不知道亡国之恨”,而应该解释成“商女不知道《玉树后庭花》的背景”。

有关《泊秦淮》的具体写作时间,我们已经无法考证。根据杜牧生活的时间,是公元803年到约853年。这五十年里,唐朝发生了什么呢?

公元806-820年,宪宗李纯在位,励精图治,实现了“元和中兴”;

公元820-846年,穆宗、文宗和武宗在位,元和中兴的局面结束,唐朝再度四分五裂。中央层面,牛李党争不断,而宦官的气焰高到了无可比拟的地步;地方层面,武宗在位期间发动了灭佛,将佛教打入万劫不复。

846-852年:宣宗李忱在位,唐朝迎来回光返照,史称“大中之治”。

而在杜牧去世那年,距离唐朝灭亡还有65年,而且正是大中之治时期。

也就是说,此时的唐朝,虽然问题很多,但还远没有到能看出亡国之兆的程度。因此,说商女已经遭受亡国之痛,那是不确切的。

那么,商女为什么不知道《玉树后庭花》的历史背景呢?这个就更好解释了。秦淮河上的歌姬,文化水平高不到哪里去,不会知道这首三百年前陈叔宝谱写的曲子是最终给陈朝招致灭国之祸的“罪魁祸首”。对于她们来说,这首流传在金陵几百年的曲子,是她们必修的曲目,拿出来唱一唱,有何不可?

最应该反思、检讨甚至批判的,应该是那些专门点了这首《玉树后庭花》来听的听众们。这些有钱有闲的家伙不知道这首歌背后的政治意义,却在这里纵情声色。也许“敌在前三排”的戏语,绝非巧合。

欢迎关注我的头条号“青言论史”,也欢迎您的批评指正。

“商女不知亡国恨”,杜牧为何要用“商女”代指歌女?

杜牧为何要用“商女”代指歌女,这个问题目前有两种解释,分别阐述如下:

1、第一种观点认为:“商女”即“卖唱女”,“商”有“交易、买卖”的意思

杜牧看到那些达官贵人,即使在面临国破家亡的情况下,仍然留恋歌肆酒吧,寻欢作乐,内心不仅悲痛,而且有一股憎恨之情,油然而生。

于是诗人在《泊秦淮》这首诗中,借用商女( 意思是指为商贾达官贵人献歌献舞谋取钱财的女子)这个形象,对达官贵人以及歌女们的麻木不仁表示悲哀。

2、第二种观点认为:“商女”的“商”不是指“交易买卖”,而是指古代五音(宫商角徵羽)中的商音

五音又称五声。最古的音阶,仅用五音,即宫、商、角、徵、羽。五音之一。“商”音为五音第二级,居“宫”之次,通常相当于今首调唱名中的re音。这种观点认为“商女”是指与从事音律工作有关的女性,用“商”指代五音。

综上所述:

麓风轩认为这两种观点都有道理。但在各类历史文献中,用“商”来指代五音的情况几乎没有,而用"商女"来指代“卖唱女”却很容易理解,在古代“士农工商”,商排最末,本身也带有歧视的眼光;再则,现在老百姓口语中也常常称失足妇女为“出来卖的”,所以第一种观点更符合实际。

亲爱的读者朋友,您认为以上哪一种解释更加贴切呢?欢迎把您的观点写在留言区。

到此,以上就是小编对于商女不知亡国恨是哪个朝代的典故的问题就介绍到这了,希望介绍关于商女不知亡国恨是哪个朝代的典故的2点解答对大家有用。